作者:第四军医大学唐都医院 郑强荪

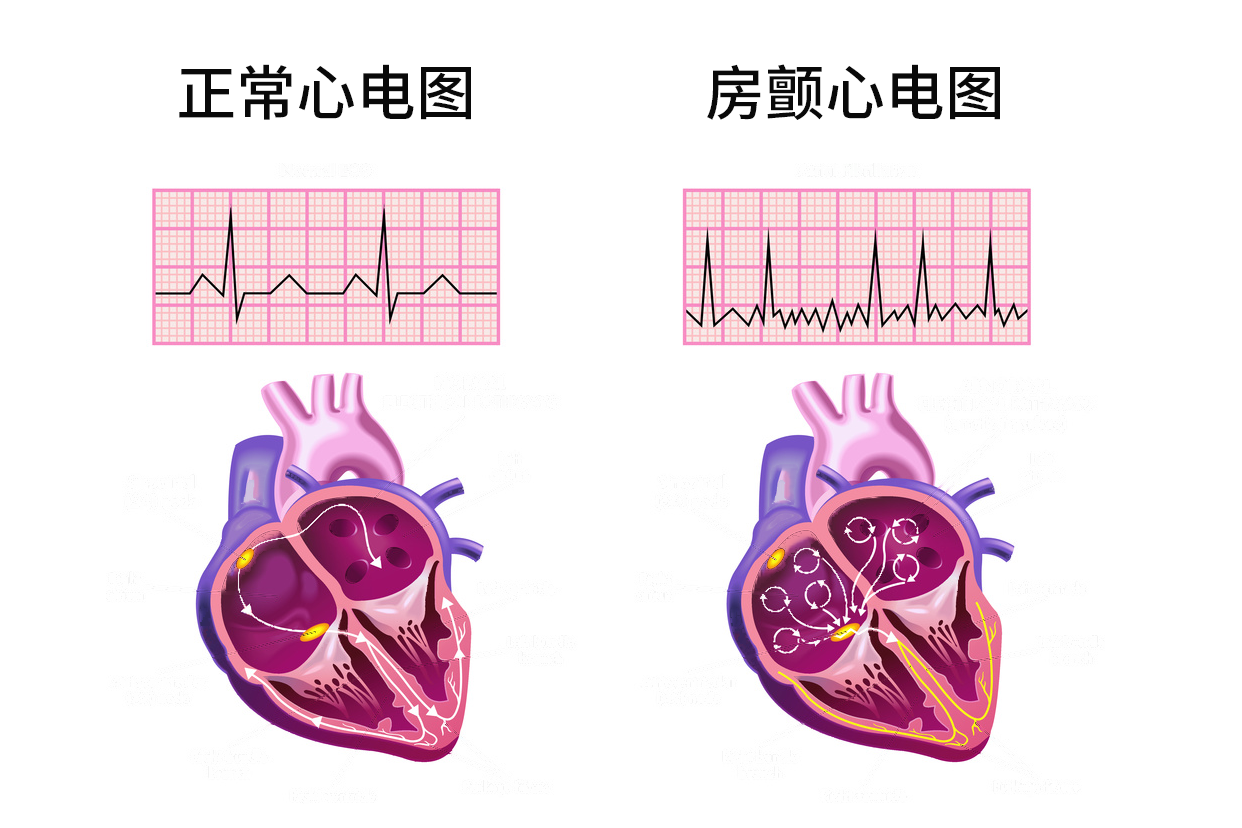

心房颤动是临床最常见的心律失常之一。Framingham的研究报告提示,心房颤动人群发病率为0.5%左右,且随年龄增长其发病率增高。60岁以上的人群中,其发病率可高达6%以上。保守估计,我们大约有800万房颤患者,而且随着工业化和老龄化进程的加快,这个数字将会不断上升。虽然射频消融治疗心房颤动发展很快,但药物仍是心房颤动最主要的治疗手段,但遗憾的是,在心房颤动药物治疗方面仍存在很多误区,下面作一简要概述。

误区一:治疗理念滞后

《2010年SEC房颤指南》,开创了以降低死亡率为直接治疗目标的新时代,即从根本上逆转房颤危害,达到“三降三升”:降低死亡率、住院率、脑卒中率,提高生活质量、心功能及活动耐量。在新治疗目标的驱动下,房颤治疗策略调整为抗凝治疗、控制心室率或节律治疗以及上游基质治疗。由于房颤最主要的危害是血栓栓塞,特别是脑栓塞,这是房颤病人最直接的死亡原因。由于能有效降低脑卒中发生率,进而降低死亡率,抗凝治疗一跃排在治疗总策略的第一位。另一方面,房颤抗心律失常治疗则逐渐采取宽容的态度,转向减轻症状,减少并发症为治疗主要目标,宽松地控制心率、适度地维持窦律,抗心律失常药物应用安全性重于有效性。

误区二:抗凝强度不足,华法林使用低

房颤治疗过程中未根据CHA2DS2评分进行危险分层,过度担心华法林出血风险,对于中危和高危栓塞病人,华法林使用率极低,即使使用,INR达标率很低。实际研究显示,只要谨慎调整华法林剂量(保持INR在2.0—3.0),华法林可安全 用于包括90岁以上的各年龄段房颤患者,与应用阿司匹林比其轻微出血风险无明显差异,颅内出血等致命性高风险更是相对较低。

误区三 不重视房颤的类型、心脏结构及有无器质性心脏病

在临床实践中, 房颤发作一般都从房性早搏开始到频繁发作房早,并有短阵房性心动过速发作,以后可发生阵发性(paroxysm) 房颤,再从阵发性房颤发展为持续性(persistent) 房颤,最终发展为永久性(permanent) 房颤,这就是常讲的房颤“三P”分类。ESC 2010 版更新指南将房颤分为五类, 即首次诊断的房颤、阵发性房颤、持续性房颤、长程持续性和永久性房颤。在治疗前要重视房颤分型,了解心脏结构,特别是有无心脏瓣膜病、左房大小,是否合并甲状腺功能亢进;切忌未全面评估前盲目进行复律或控制心室率。应该在了解患者房颤类型和发作特点的情况下以及伴随心脏情况,再采取不同干预措施。

部分医生在没了解病情,没弄清分类的情况下就盲目的复律或控制心律都是不妥的。弄清归类,依分类,发作特点的不同,采取不同的干预措施。

误区四 不同病人转复和维持窦律的获益等同?

心房颤动的危害已得到共识,多数情况下,这些危害只能在房颤转复和维持窦律时才能得到最佳的控制和纠正。证实心房颤动控制心室率的治疗等于或优于转复窦律的治疗,但实际上,这中间存在着一定的误区。但AFFIRM研究亚组分析表明,维持窦律可能有更好的生活质量,但目前由于抗心律失常药物在房颤的转复和维持窦律有效性不足,以及各种不良反应,所以选择转复和维持窦律的策略时应慎重考虑:对于阵发性房颤、不伴器质性心脏病的房颤、对于年龄较轻患者的房颤,都应给予积极的治疗,应当积极用药将之转为窦律,并积极维持窦律。而房颤持续时间较长、伴有明显器质性心脏病、年龄偏高的病人,当其心脏已明显存在解剖学及电学重构时,可能转复为窦性和维持窦律的治疗都存在一定的困难,不能勉强为之。

误区五 伴或不伴心衰时房颤治疗未区别对待

国内不少医生存在这样一个误区,面对阵发性房颤患者无论是否合并心衰,只要心室率偏快需要药物控制心室率时,总是首选静推西地兰,因为西地兰能明显抑制房室结的传导,使心室率明显下降;而转复和维持窦律时,大部分使用胺碘酮。但近年来,国际房颤的治疗指南中,对于不伴心衰的阵发性房颤心室率控制的药物治疗并非这样推荐。对不伴心衰的房颤存在快速心室率的药物治疗,不论其是阵发性、持续性或持久性房颤,均Ⅰ类推荐口服β受体阻滞剂或钙拮抗剂控制患者静息或活动后的心率,对伴有低血压或心室率过快需紧急治疗时可应用这些药物的静脉制剂。这类患者心室率控制的药物治疗洋地黄和胺碘酮仅为Ⅱ类推荐。其次,对于无器质性心脏病,心功能正常病人,转复房颤普罗帕酮比胺碘酮更有效。

39健康网(www.39.net)专稿,未经书面授权请勿转载。

39健康网

39健康网 房颤会不会引起癫痫

房颤会不会引起癫痫 儿童房颤的症状

儿童房颤的症状 房颤是什么

房颤是什么 治疗关节炎该怎么用药?

治疗关节炎该怎么用药? 万万没想到,“神药”二甲双胍会在这“小病”遇滑铁卢?

万万没想到,“神药”二甲双胍会在这“小病”遇滑铁卢? 图说药用辅料的巨大市场

图说药用辅料的巨大市场 再添证据!减肥“神药”索马鲁特每周一次的最佳剂量来了!

再添证据!减肥“神药”索马鲁特每周一次的最佳剂量来了!